道法古贤,薪传淮水

——杨士林先生书法教育理念与“淮河魂”群体的薪火相传

作者 九紫

三十年前,当一群年轻人怀着对书法艺术的渴望和热爱,聚集在杨士林先生身边时,他们不曾想到,人生的齿轮正悄然转向。在淮水之滨的那间斗室里,一次偶然的相遇,竟会改变那么多人的人生轨迹,更孕育出今日安徽书坛的中坚力量。站在讲台前的杨士林先生当时或许也没有料到,这个看似普通的书法班,将会延续三十年之久,更将走出安徽省书协主席、副主席,以及一大批中国书协会员。那一刻,他们只是单纯地沉浸在书法的世界里,从横竖撇捺开始,一步步探索着中国传统艺术的奥秘……

杨士林先生的书法教育,绝非仅是技法的传授,而是一场以笔墨为舟楫的文化渡航。其教学体系深植于淮河文化的土壤,融老庄哲思、楚骚意蕴与民学精神于一炉,从而才能在三十年间培育出一批优秀学生,形成当代中国书坛一道独特的“蚌埠现象”。

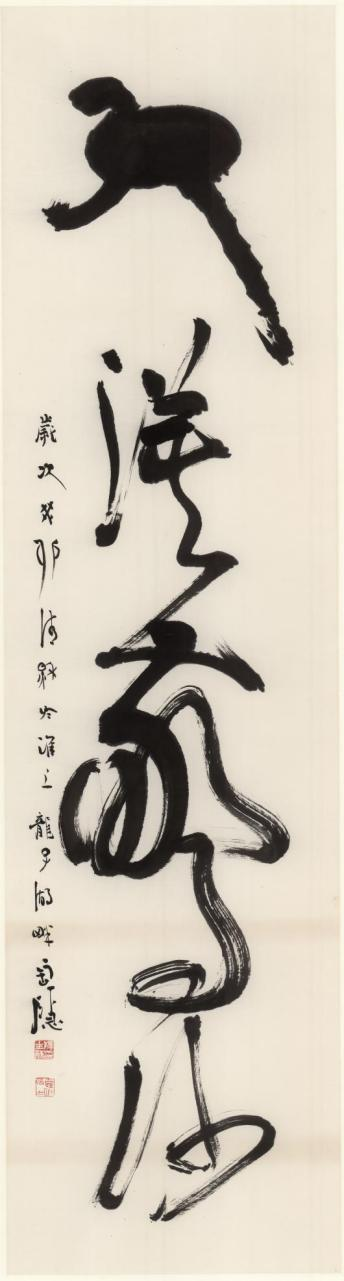

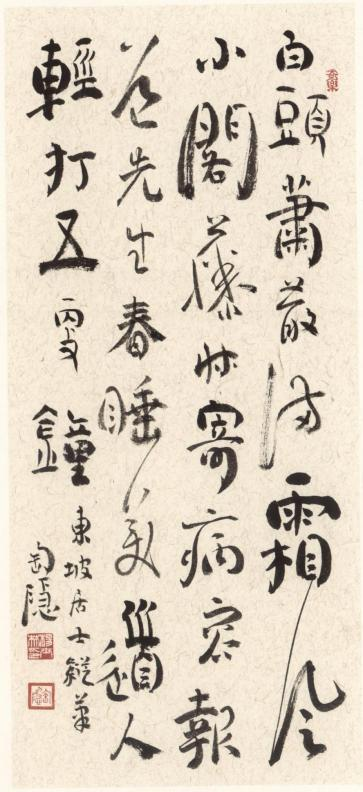

鲁迅 无题诗170*90

一、 溯源上游,碑帖兼融的教学根基

杨士林先生始终强调“取法乎上”,引导学生直溯甲骨、金文、战国两汉简书、魏碑等古典源头。他提出“不学甲骨金文,不知章法空间之妙”,注重从文字本源中体会结构、空间与韵律。其教学虽重古法,却反对泥古不化。他倡导“倚帖创作”,在严谨临习中融入自我理解,实现从“与古为徒”到“与古为新”的跨越。这种碑帖兼收、溯洄求源的方法,为学生奠定了纯正而开放的笔墨语言系。

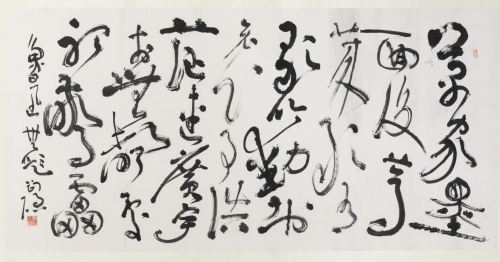

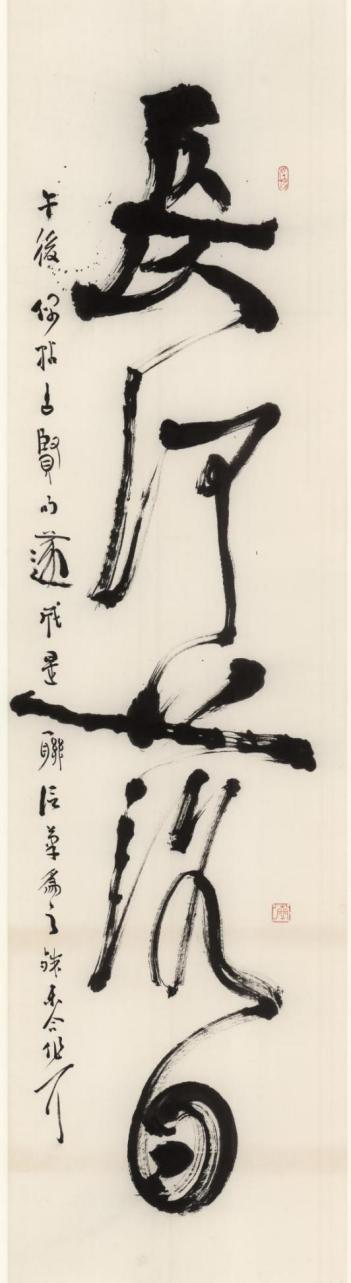

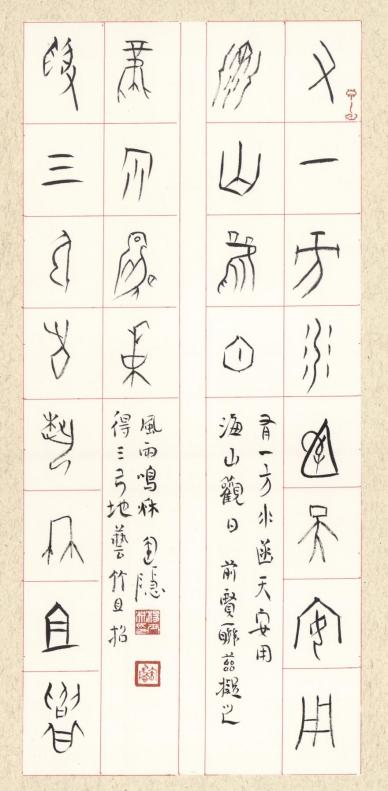

马致远 天净沙·秋思 54*228

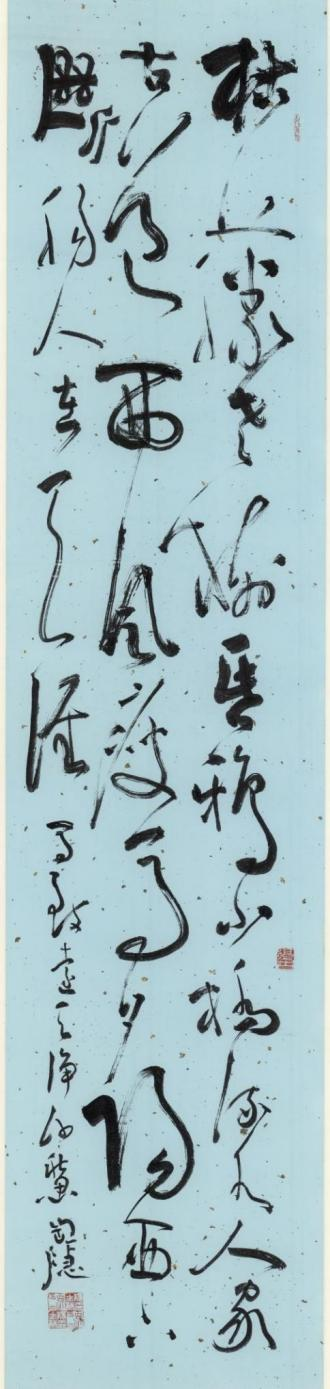

长河大漠联 54*200*2

二、 道艺相济,人文涵养的价值引领

杨士林先生的教学远超出书法技法范畴。他融汇文学、史哲、收藏与艺术批评,带学生步入一个宏阔的文化语境。他推崇黄宾虹提出的“民学”精神——反对迎合外在标准,主张回归自我、涵养内在美。这一思想深刻影响了“淮河魂”群体成员的艺术取向:他们拒斥时风模仿,作品趋于古雅冷静,重视精神表达而非表象美观。杨士林先生曾言:“只有在俗世中‘出世’,才能在书道中真正‘入世’。”这种超越功利的教育理念,为学生树立了深沉的文化自信与艺术人格。

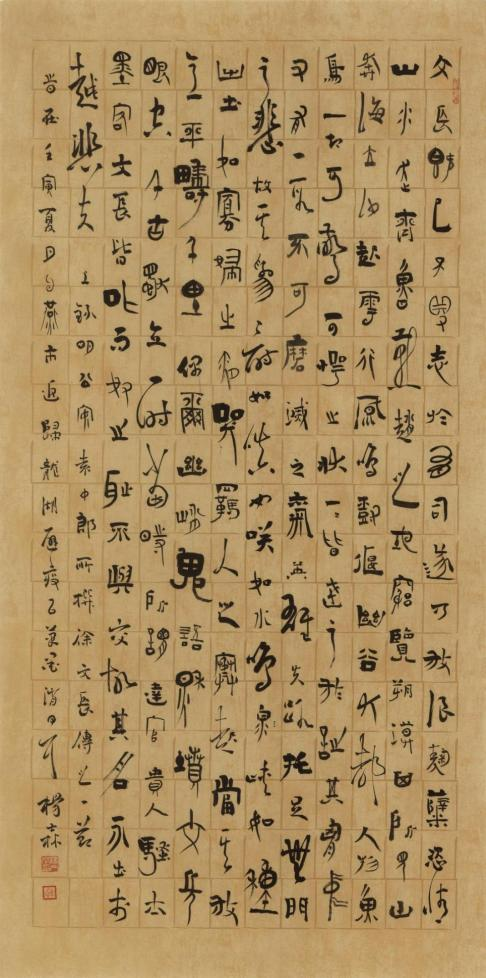

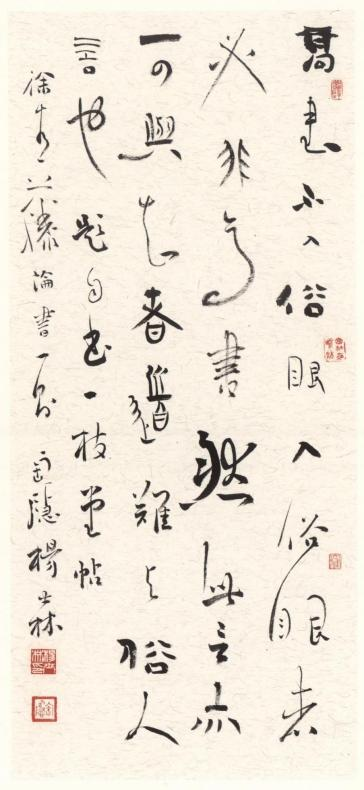

徐文长传节录 68*138

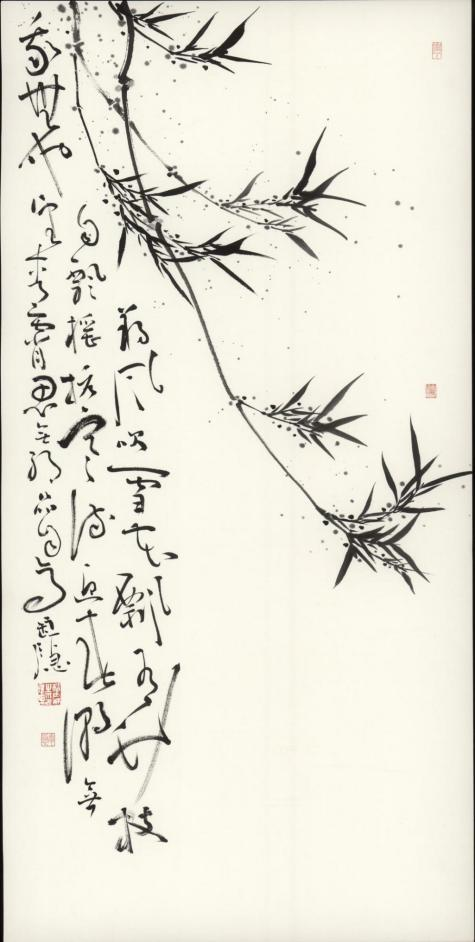

思绪飘飞50*10

三、 尊重灵苗,因材施教的个性启蒙

杨士林先生深得“各有灵苗各自探”的教学智慧。他虽统一教学框架,却极力鼓励学生发掘自我气质。从其群体走出的书家,皆风格鲜明、互不雷同。他常授以怀素、黄庭坚大草以释放心性,借两汉简牍、魏齐墓志以锤炼古质,引导学生在与古人的对话中找寻自我。这种教学方式,既维护传统的纯洁性,也充分尊重艺术表达的多样性。

苏轼 纵笔26*58

有一得三联28*59

徐渭 论书一则 28*61

四、 晚年变法,知行合一的精神垂范

移居北京后,杨士林先生进入创作上的“散体”阶段,融篆隶楷行草于一作,以“笔法一以贯之,诸体气韵相通”实践其破体理念。这种不拘一格、俯仰古今的艺术勇气,实为其教学思想的极致延伸。他以身证道,向学生展示了一位书家如何在不同人生阶段持续突破自我、在学术积淀中完成蜕变。正是这种始终“在挣扎中积蓄力量”的探索精神,感染了一代弟子,使其艺术生命得以持续生长。

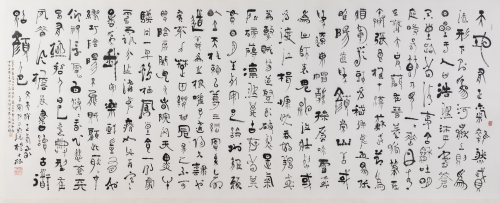

文天祥 正气歌250*100

杨士林先生的书法教育,本质上是一场以文化人、以艺养心的精神实践。他秉承“民学”真谛,依托淮河文脉,在三十年间成功培养出一批兼具传统功力、人文素养与个性表达的书法中坚。“淮河魂”群体的成就,不仅印证其教学理念的有效性,更揭示出书法教育的根本:不在于生产多少名家,而在于唤醒每个灵魂中那株独特的“灵苗”,让它自由生长,终成嘉木。